发布日期:2024-10-19 06:39 点击次数:126

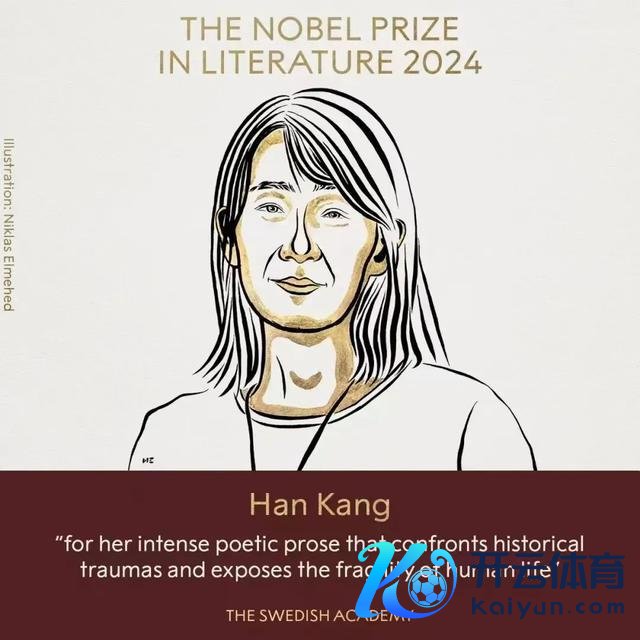

获得诺奖后, 韩江成了各大媒体争相报谈的对象。

在一个采访中,记者问韩江:

《素食者》面世仍是17年了,最近这本书在中国重版,年青一代的中国读者正在通过这本书刚毅你,你有什么想对他们共享的?

韩江说:

读这本演义的时候,要是把它想成一个寓言,认为它不去寻找谜底和论断,而是提倡一个问题的话,会更容易剖析这个故事。

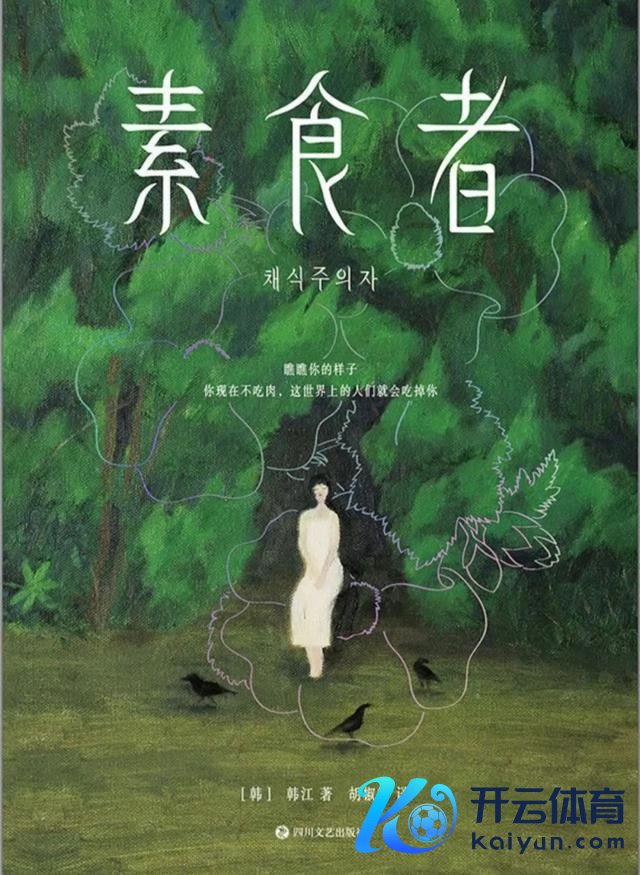

《素食者》是韩江著明度最高的作品,曾一度霸榜豆瓣榜首,成为东谈主们刚毅韩江的一个窗口。

韩江说:

我以为写稿就像是燃烧洋火,在一旁凝视火苗消灭,直至灭火。也许这便是演义所能作念的一切。就在这凝视的短暂,向东谈主类和东谈主生发问。也许,我便是在完成一部部演义的历程中鞭策着我的东谈主生前进。

1980年,在韩江全家搬离光州四个月后,为了抗议独裁,寻求解放,学生们发起了抗议,临了被部队罪行弹压,血肉横飞,死伤无数。

韩江很庆幸远隔了这场惨案,相干词,这事并莫得让她获得精神解脱,反而一直被幸存的内疚折磨。

东谈主便是从旧事的废地上滋长出来的,莫得东谈主能信得过抛开畴昔的影响,过往就像一个尾巴,粘着咱们,在潜移暗化中咱们。

韩江的最新文章《不作念告别》,书写的便是二十世纪四十年代末驻韩好意思军在济州岛浪漫夷戮所留住的暗影。

通过受害者家属所包袱的祸患创伤,他们的心灵,其实一直被这些影响着,畴昔诳骗了当下,或者对当下具有紧要的影响。

莫得畴昔,就莫得咱们的目下。

莫得目下,就不会有将来。

时候是一条串起来的线,咱们在上头,从一头走到另一头,但你走的时候,最热切的,照旧要看向前边。

东谈主不是活畴昔,而是活目下和将来。

01

二零一四年夏天,演义家庆荷在出书了那本对于济州岛城市住户也曾遭到屠杀的书快要两个月后,就连接作念对于这个城市的恶梦。

在梦里,下着大雪,一马平川的玄色圆木,这些树木,如同墓碑,雪花落在断裂的树梢上,辽阔是一马平川的大海,海水涌上来。

庆荷不自发地发出声息:

为什么要在这处所诞生坟墓?

海水涌上来,下方的坟墓是不是只剩下茔苑,骨头都被冲走了?

在梦里,庆荷想在潮流涌来之前,将骨头移走,但是她惟有一个东谈主,连铲子也莫得。

她拚命奔波,然后醒来。

从那以后,庆荷就连接作念这个梦,被这个梦所折磨。

未必候,她的身材运行顾忌,那是不安、战栗、蓦然的倒霉吗?

“不,那是冰冷的觉醒,让东谈主愁云满面。”

在梦幻的指示和折磨下,庆荷感到人命的疼痛,如同从硬壳中掏降生体,在刀刃向前进的蜗牛相似。

为了逃离好多东西,她逃离了城市,过着一种半隐居的生计。

韩江说:

想活下来的身材,被刺穿切割的身材,反复被拥抱、甩开的身材,下跪的身材,伏乞的身材,握住地流出不知是血、脓水照旧眼泪的身材。

在这种疼痛的折磨下,庆荷以致无法入睡,她想要投向死一火的拥抱,但是,遗书到底应该交给谁呢?

从窗外望去,那些正在经过的东谈主们,他们的身材看起来都脆弱得快要碎掉。“那时我切实感受到人命是何等脆弱的存在。那些肌肉、内脏、骨骼和人命是何等容易落空和断裂,只需一次的选拔。”

人命如斯脆弱,咱们何苦为了死一火去致力什么呢?

东谈主通盘的力气,都应该用来在世。

意想这里,死一火放过了庆荷,庆荷也放过了死一火。

她说:

我天然莫得和东谈主生息争,但终究照旧要重新活下去。

02

两个多月的隐居和饥饿,让庆荷的身材变得朽迈。

为了脱离这种恶性轮回,她必须依期吃东西况且致力磨真金不怕火身材,但是斟酌还没来得及运行,炎暑就袭来了。

天气热得让东谈主难以忍耐,她想,应该将信连续写下去,以不同的时势。

但是要是想写,就获取忆,不知从那处运行,通盘的一切都运行落空。

韩江用她疼痛而有劲的笔墨说:

咱们从教养当中知谈,有些东谈主离开时,会拿出我方抓有的最机敏的刀刃,因为知谈距离很近,也为了砍削对方最优柔的部分。

我不想活得像颠仆一半的东谈主,如同你相似。

为了想活下去才离开你。

因为想活得像在世相似。

其实,早在2012年冬天,为了完成那本对于屠杀的书,庆荷运行大批阅读良友,战斗到那些罪行的真相,从那时候起,她的恶梦就运行了。

完成书稿后,她催促出书社,但愿能快些出书,她以为,书出书了,恶梦就达成了。

但是并莫得。

那段历史还在,那种创伤还在,恶梦就还在。

她说:

目下我反而感到骇怪,我既然下定决心要写屠杀和拷问的内容,但若何能期许总有一天能开脱倒霉,能与通盘的陈迹平庸告别?

庆荷还对作念照相的一又友仁善提议,将这一切拍成记载片。

此前,仁善每两年都会完成一部我方制作的短篇电影,在越南森林墟落采访被韩国军东谈主强暴的幸存者的记载片,让她初次获得好评。

但东谈主生老是有多样种种的问题,将仁善拉回另外一条路上,仁善莫得手足姐妹,母亲四十多岁才生下她,其后为了照料母亲,她辞去了城里的作事,回济州山中的故地作念起了木匠。

这天,庆荷收到仁善的短信,让她带上身份证去病院,仁善在作念木匠的时候,不着重将手指堵截了三根。

庆荷赶去病院时,天外下起了雪,病院对面的水泥建筑在冰冷、湿气的空气中瑟缩着坚贞的身躯。

03

见到仁善的时候,她躺在六东谈主间的病床上,看见庆荷,她的眼睛像眉月相似弯起来:

你来啦?

庆荷问她若何回事,她平定地说,被电锯堵截了。

好像堵截的不是手指,而是脖子受伤的东谈主相似,仁善莫得发出声息,仿佛在无声地说。

手术仍是作念结束,很告捷,但医师说,最热切的是不可让出血罢手,不然被切除的神经就会透澈死掉,是以每隔三分钟,都需要用针去戳破缝合的部位,让血留住来。

这么的时候,要防守三个星期操纵。

仁善告诉庆荷:

其实我想扬弃。

但她决定坚抓,因为就算目下扬弃,也会一辈子感得手指的疼痛。

四年前,仁善的母亲刚逝世的时候,庆荷去看仁善,她问仁善:

“要不要全部作念点儿事?全部种上圆木,给它们涂上墨水,恭候下雪,把那些拍成影片若何样?”

两东谈主商定好了,但是其后总莫得信得过运行,一拖便是几年。

但是最近,仁善仍是运行作念了,她收罗树木,正在进行上百棵圆木的干燥功课。

从秋天运行,将它们锯开,剪断,修裁,制作像瑟缩着背的东谈主相似歪斜、诬陷的东谈主体阵势。

而她的手,便是作念木匠的时候伤到的。

入院后,仁善叫来庆荷,是但愿庆荷赶回我方的故地,去照料那只困在山里的鸟。

仁善在山里莫得熟东谈主,她能意想的,惟有庆荷。

暴雪一直不才,到仁善家里的车,第二天可能就会停运,庆荷必须在今天赶到仁善家里。

就在庆荷赶回仁善故地的时候,好多东西也在庆荷的念念绪里,冉冉浮出水面。

对于仁善,对于仁善的母亲,对于几十年前那场惨无东谈主谈的大屠杀。

当那些东西浮上来后,全国都会为我方的罪行流出盗汗。

04

仁善的姆妈,是那场屠杀的幸存者。

但小时候的仁善,对这一切绝不知情。

有一年,仁善很痛恨姆妈。

她痛恨家里,痛恨从家里走到公交车站的三十多分钟的路程,痛恨坐公交车才能到学校,痛恨上课。

仁善痛恨这一切,没什么意义。

就像这个全国很恶心相似,仁善以为母亲也很恶心。

临了,仁善选拔离家出走,出走前,她走进姆妈的房子,被子叠的整整都都的,但仁善知谈,被子底下藏着一把锯子。

姆妈老是作念恶梦,屏住呼吸周身打战,偶尔像野猫相似发绝顶怪的声息,姆妈确信,惟有睡在机敏的铁片上,才不会作念梦。

决定离开的时候,仁善心里发誓,绝不后悔,她不会让姆妈将她的东谈主生染成阴沉的情怀,“用她那微驼的背部和可怕的柔弱声息,用她阿谁全国上最恇怯、最卑怯的东谈主类形象。”

那时候的仁善,并不知谈母亲阅历了什么。

离家出走的仁善,遇到了一场不测,两世为人,伤好后,她不得不回到母亲自边,母亲莫得责备她,依旧庄重性呵护着她。

但是她悼念后,母亲仿佛变了,她运行倾诉我方也曾的阅历。

原本,姆妈小时候,军警将村民都杀了,其时正在读小学毕业班的她,和姐姐去远方的堂叔家里,才幸运躲过一劫。

等姆妈回到村子,只见到处都是尸体,她们在死东谈主堆里寻找家东谈主的尸体。

那时候,一层薄薄的雪掩饰在尸体结冰的脸上,她们必须将脸上的积雪扫开,才能看清是不是我方的家东谈主。

姆妈说:

那天我才显着,东谈主死了身材会变冰凉,面颊积雪,满脸会结满血丝的薄冰。

仁善这才显着,母亲究竟阅历过若何的恐怖,才会在梦里都那么怯生生。

时光荏苒,几十年畴昔了,但有些东西,母亲从来莫得健忘。

得知母亲的阅历,仁善对母亲的痛恨,也随之隐没了。

张爱玲说:

要是你刚毅从前的我,你就会原宥目下的我。

莫得东谈主惬心狼狈不堪地在世,莫得东谈主惬心卑躬造反,莫得东谈主惬心楚囚对泣,要是不是过往过于刻骨,谁惬心拖着一个长长的尾巴!

05

了解母亲越多,仁善越是发现,母亲一直在致力,她致力想让那段渺茫的历史被看见,致力想让也曾的悍戾能在它应该存在的位置。

作者韩江说:

得念念念什么才能坚抓下去?

要是心里莫得熊熊消灭的猛火,

要是莫得非要且归拥抱的你。

得知了母亲的阅历,仁善也在良善这些也曾阴沉的历史,她扫视着这些阴沉,凝视悲催。

这个全国上,有太多阴沉,南京被杀害的数十万同族,那些驰魂宕魄的数字,冷凌弃地敲打着东谈主类的良心。

庆荷进入仁善的木匠房后,看见了斜靠在内墙四周的三十多棵圆木,那是仁善仍是运行的作事。

但是鸟仍是死了,冰冷的身躯,像雪相似轻,相干词,它们亦然有分量的。

通盘存在都有我方的分量。

在收罗良友的时候,仁善曾在一张报纸上看到一张让东谈主怯生生的像片。

在坑边,有一具奇怪的死尸,其他死尸大多数头盖骨朝下,惟有那具死尸朝坑壁斜躺下。

像片底下刊载了计算论说,应该是十个东谈主朝着坑口站着,从背后开枪,让他们跌落坑里,然后再让下一批东谈主重新排好队,如斯反复。

那具奇怪的死尸,好像是因为覆土的时候,这东谈主还有一息尚存,致力挣扎。

相干词,有什么用呢?

他仅仅其中的一个。

东谈主类作念下的恶,让东谈主类看了都以为狭小。

除此除外,还有更令东谈主难以置信的怯生生,那些侩子手,为了省去穷苦,将东谈主赶到海滩上去屠杀,血液被海水冲走,尸体被海水卷走。

就连还在喝奶的孩子,也不放过,他们的决策便是要物化。

母亲阅历过的悲催,影响了母亲一辈子。

母亲的阅历,又影响了我方的孩子一辈子。

凝望历史的创伤,是为了阻绝旧事重演。

有句话说:

健忘历史的东谈主,一定会遭到历史的刑事职责。

06

在了解了一些事情之后,仁善就心爱拍记载片。

其实,她好像是想将一些东西公诸于世。

庆荷曾和仁善商定,全部弄许多玄色的圆木,不才雪的东西,去拍下来,如同密密匝匝的墓碑。

仁善意想,阿谁冬天,有三万东谈主在济州岛上被杀害,第二年夏天有二十万东谈主在陆地上被屠杀。

那时候,好意思国军政府大喊,即使杀死居住在济州岛上的三十万东谈主,也要阻截这个岛屿“赤化”。

这是浪漫的大喊,这是莫得东谈主性的大喊。

那时候,海岸被闭塞,媒体被甩手,把枪瞄准婴儿头部的浪漫活动不仅被允许,而且还被奖励,故去的活气十岁的儿童,就有一千五百多东谈主。

从城市和墟落中筛选出来的二十万东谈主被运走,被囚禁,被杀害,被掩埋。

如今,几十年畴昔了,骨头和骨头仍然夹杂在全部埋在地下。

也曾,仁善以为母亲是最恇怯的东谈主。

可目下她显着了,母亲不是恇怯,而是历史太过千里重,是过往太过可怕,但母亲依旧勇敢地参加生计,以幸存者的身份积极参加一些事情。

仁善以为,与庆荷商定好的事情,终于不错运行了。

她要将这一切记录下来,那是一种恐怖,亦然一种悯恤。

我再也弄不清我方的东谈主生本体究竟是什么了,直到费了很永劫候才拼凑紧记。每当那时我都会问我方,我正漂向何方、我究竟是谁。

咱们从畴昔长出来,在阅历了好多东西,才信得过明晰我方是谁,要走向那处。

每个东谈主生来都是唯独无二的,但惟有咱们看到我方唯独无二的价值,咱们才信得过成了我方。

07

全国是罪行的,在咱们不曾看到的处所,还有好多更罪行的事情正在发生。

能够看到罪行,并将罪行的悲催抒发出来,本人便是一种勇敢。

还紧记张纯如吗?

为了写《南京大屠杀》,她遭到谮媚,遭到勒诈,最终抑郁自裁。

那段恐怖的历史,终究让她无力重新濒临这个全国。

张纯如说:

在这个十分倒霉的时代,我觉悟到不仅人命是脆弱的,东谈主类的教养本人亦然脆弱的。

东谈主类细腻本人十分脆弱,如同薄纸,而最令东谈主痛苦的是,东谈主类心灵竟能如斯平庸地经受种族屠杀,并使通盘东谈主都成为憎恨的旁不雅者,当惨事进行时,全国上的大多数东谈主都袖手旁不雅,无所当作。

因此,她决定:

当作别称作者,我要将这些受难者从淡忘中挽回出来,替那些喑哑难过者呼号。

即便到了今天,好多恐怖依旧莫得隐没,咱们去看到暴力、恐怖、悲催,恰正是因为咱们渴慕爱、呼叫爱。

咱们看见落空,但心里但愿的是爱。

即便这全国本人破褴褛烂,咱们不可与之息争,但依旧要致力活下去,活在爱里,活在轻细的但愿里。

恰如韩江说的:

“尽管存在暴力,但东谈主类领有感受他东谈主倒霉的力量,以及不局限于我方生计的才调。只消咱们的内心领有能够提倡疑问的力量,即使看似轻细,但愿也不会隐没,遥远都会存在于咱们之间。”

但愿不会隐没,爱也不会。

但能于落空之间凝望爱的完好的,方是勇士。