发布日期:2024-09-12 08:16 点击次数:188

细不雅连年来的书道界的最高赛事兰亭奖和国展,不错看出,评委们的审好意思取向有了一些变化,一改以往唯“二王”是重,而趋向多元化,尤其取法清一代的书道成为了香饽饽,咱们不错看出从中受益的书道家,他们屡次同期斩获兰亭、国展大奖,比如:山东的蒋乐志等等,天然,他们的确写得好,蒋的书道更多取法赵之谦的碑体行书。

碑体行书成了大热点,一方面与评委们审好意思取向的变化是分不开,另一方面碑体行书的确别具风范、趣味杰出。

今天,咱们来聊聊碑体行书。

所谓“碑体行书”,是指将写碑的技法与行册自己的技法交融一都而形成的新的行书面貌,这里的“碑”即主如果汉碑和魏碑。“碑体行书”在碑的骨格上出以牵引、连带、呼应,因而既具有金石味,又具笔势连贯的动态好意思。这是帖学体系除外繁衍的另一种别具风范的行书体。

在汉碑和魏碑中,履行上已有一些带有草情行意,如汉隶中《石门颂》即被称为“隶中之草”,魏碑中的《石门铭》、《瘗鹤铭》等也有行笔洒脱的行书意态,在多数的墓志中,行书化的趋向也不鲜见。天然,这些都不行属于咱们所说的“碑体行书”,咱们只可说,在这些碑版中,仍是有一种“不测志”的“碑体行书”的萌芽。

清代乾、嘉之世,“金石学”入手欢叫,一批不快乐于帖学近况的书家盘算推算立异,他们将倡导从二王体系中跳脱而出,而上溯到商周金文、秦代石饱读、汉代碑版。多数的地下出土大灵通采了他们的取法之路,而南北朝碑刻的被爱好正视,更让他们发现了书道的另一勃勃期望的限制,多数的书家参加到“第二限制”的扩充之中,再加阮元、包世臣、康有为前后接踵在表面上大倡学碑,兴风作浪地将碑学潮水推向真切。

在碑学的大潮中,碑体行书因势而生,并险些成为一种主流,在清乾、嘉之后至民国时分写下了颇为后光的一页。

先是“扬州八怪”的出现,标志着“碑体行书”的创作隆重进入“开动”阶段。“扬州八怪”是一群对传统帖学书道颇有反叛情态的书家。他们的创作不拘成法,不循“正说念”,取法鸿沟相比开朗,创作技法分辩“常理”,以至被时东说念主目为“怪”。“怪”的泉源恰是他们多从碑版中吸取其中的率真、质朴甚而有些“怪诞”的因素。他们创作的行书,往往与帖学笔法的“纯粹”有较大的距离。

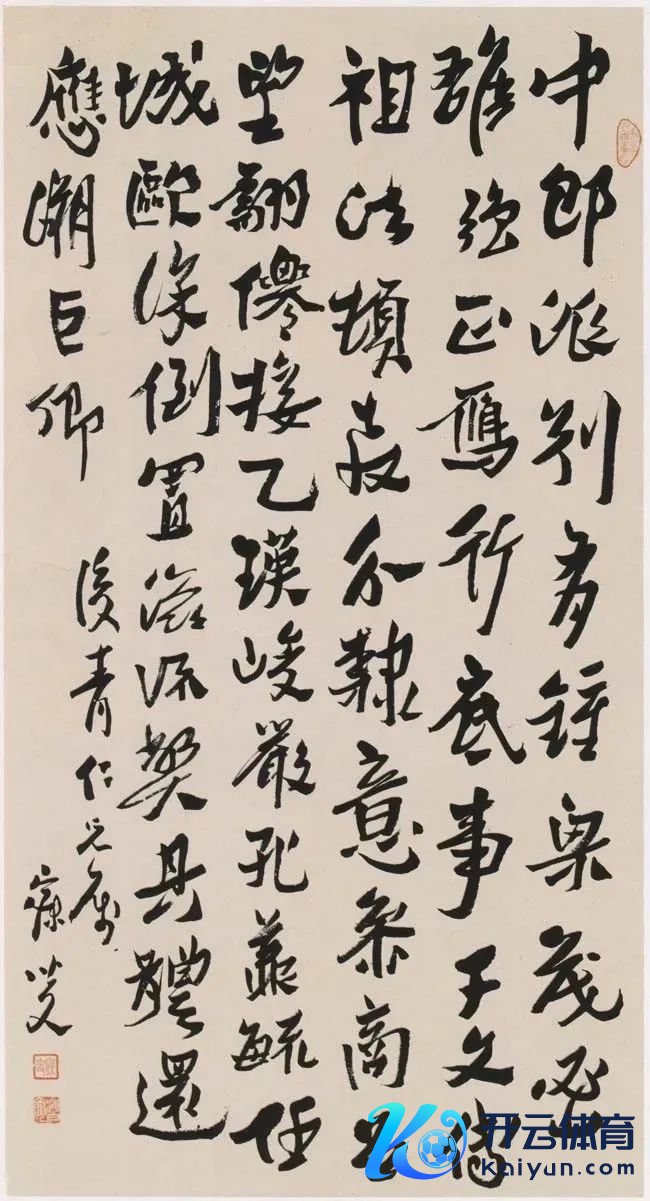

郑板桥的“六分半书”,“以分书入山谷体,故摇波驻节,相当音所能纬”(马宗霍《萋丘楼笔谈》)。他的行书能异出常东说念主,与他在山谷体中掺入隶书笔法有最大的联系,横势的铺排,常常可见的“雁尾”,笔力的康健千里著,使他的这种“创作”不失古意,而画法的融入息争脱率简直主体精神的裸露,又使这种“创作”施展着旷达、疏忽的“不拘一格”。

不管是“六分半书”也好,“乱石铺街”也好,郑板桥都在近于“怪诞”的抒发中明示着“碑本连合”的新路。这种“碑体行书”的面孔,不一定能成为后东说念主师法的经典,但其中蕴含的创造精神却为后东说念主提供了一种珍惜的典范。

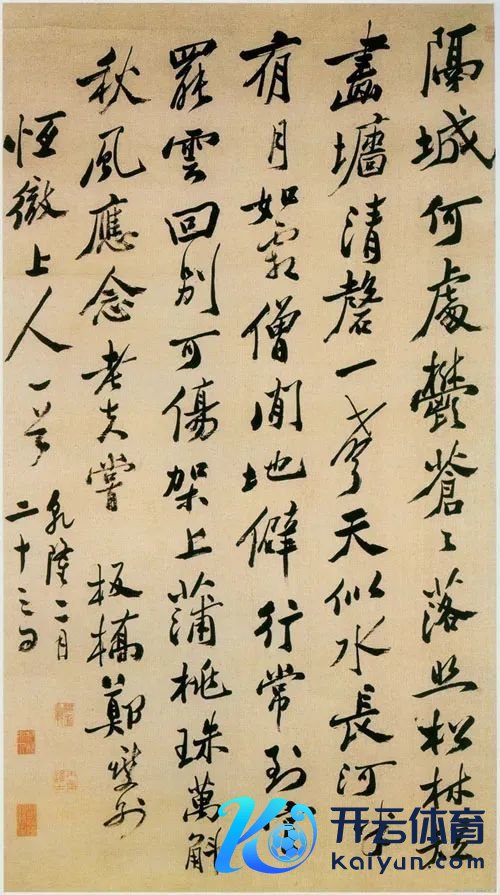

金农的“怪”在于他的“漆书”,但以这种独有的隶书笔法进入行书,也势必变成一种“怪”,这是与郑板桥不同的“怪”:左高右低已有失“常态”;章法上疏朗字距于隶书来说是常,于行书来说,又是一种变;更迫切的在笔法上,起笔的切、削、折,收笔的短、挑,行笔的拖,始于隶法,又归于行法;而意态上的拙、丑、朴,又使这种书写有着“孩儿体”的意趣。

金农的“碑体行书”有一种“回归自然”的原始好意思、天然好意思,这并不是纯粹地“作念作”不错达到的,杨守敬说“然认为后学师范,或坠魔说念”(《学书迩言》)其实是对金农的误读,不可全信;其他如李方膺、高翔等,皆也在行书中时出碑版预料,故在“怪”中能溢出若干高格。

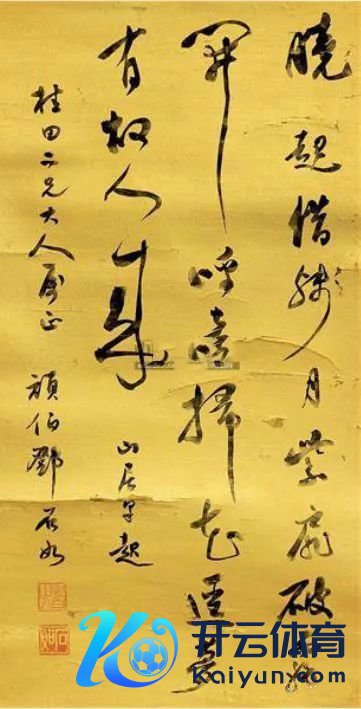

邓石如的行草书并未几见,但邓石如动作一个对碑学振兴起过首要作用,况且对秦汉碑版有着宽泛扩充的书家,其行草书的“碑味”亦然天然的。行笔的迟涩,阵容的苍莽,是邓石如从秦篆、汉隶中掺化出来的,“金石味”盎然四溢,他的扩充在碑体行书发展条理中亦然值得一提的。

沙门虚谷以画名世,其书道与画相似不受成规板滞。他在行书中融以画法和魏碑笔法,在欢娱淋漓中时出方涩、折直之笔意,别有一番与帖学行书不同的感染力;张裕钊的行书则纯以其魏碑楷书的笔法加之连带、牵掣,与其楷书相似也具“浑穆古雅”之好意思,他的这种行书恰是王澄先生所谓的“魏体行书”了。

“魏体行书”是“碑体行书”中的主要格式,按王澄先生在《魏体行书过火代表书家》一文中称,“魏体行书,简而言之,即魏体行书化”,“领先要不失为用笔或方或圆,结字谨严方朴等魏碑之面庞,同期又要写得猖厥雄肆,精神飞舞,使之兼有行书特征”(河南书道函授院编《古今书论汇编》中册P28),并指出,“魏体行书”的代表书家为赵之谦、康有为、于右任三东说念主。

“碑体行书”的出现以至纯属,为清代“碑学”的后光提供了一个很好的注脚,从某种趣味上说,篆隶和魏碑的回应虽然启动了书道的文化再生,但这种“再生”更多地带有“复旧”的色调,绝大多数在“碑风”薰陶中的书家,其“创作”的趣味如故属于对也曾隔断或被忽略的书道传统的发掘,流于一种“鉴戒”先东说念主的浅尝,甚而还有“误读”的倾向,而“碑体行书”才确切地具有“立异”的趣味,它所开启的“碑本”连合之路,成为日后书道创作的主流和书道文化呈现的新式象征,这在书道史上不管若何是一个首要的蜕变。

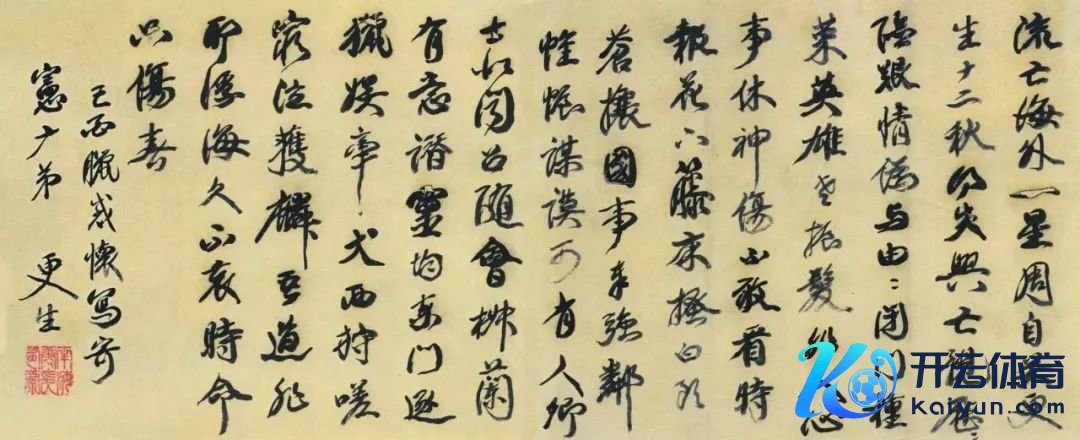

“碑体行书”体系的上述诸大家的先后出现,牵系着多数的书家进入这一体系,异常是赵之谦、康有为、于右任前后接踵地对“碑体行书”进行作风的强化并走向完善,在“历程”上更集会了一批“碑行体书”书家群,杨守敬、吴昌硕、沈曾植,郑孝胥、萧蜕庵、李瑞清、柳治徵、叶恭绰、徐悲鸿、张大千等等,他们组成了普遍的阵营,并各自又以我方的作风屹立书坛,作育后东说念主,无可辨驳田主导着清末民初的书道潮水,在此不逐个而论。

碑体行书体系与颜体行书体系相似,在审好意思的主层面上张扬着触动东说念主心的阳刚之好意思,是以,在进入现代书坛之后,它很快地驯服了现代书东说念主,也得回了令东说念主欢快的发展,以王镛、何应辉、孙伯翔、王澄等为代表确现代书家,或以秦汉碑入,或以魏碑入,均能在雄普遍气的总体作风中诞生我方的个体作风,为碑体行书体系运输了更崭新的血液。而“碑体行书”以其“边际体”所特具的深广的创造空间,以其作风的可塑性,必能在将来的书道发展中结出更丰硕的果实。